ARTÍCULOS ORIGINALES

Revista Peruana de Investigación Valdizana, ISSN-e 1995 - 445X https://doi.org/10.33554/riv.18.2.2159

Sistema de numeración quinario, en los motivos 19, 20 y 21 del sector D en Quilla Rumi, Huánuco

Quinary numbering system, in motifs 19, 20 and 21 of sector D in Quilla Rumi, Huanuco

José M. Alomía-Lucero1,*,a, Liana Sixto-Dávila2,#,b

1Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, Perú

2Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo María, Perú

Corresponding author: E-mail: *jalomia@uncp.edu.pe, #liana.sixto@unas.edu.pe

Orcid ID: ahttps://orcid.org/0000-0002-2081-0778, bhttps://orcid.org/0000-0003-0246-3597

Enviado: 25 de febrero de 2024

Revisado: 20 de abril de 2024

Aceptado: 20 de junio de 2024

Resumen

Quilla Rumi alberga más de 200 pinturas rupestres que aún no han sido descifradas, lo que abre la posibilidad de analizarlas desde un enfoque científico para profundizar en el conocimiento de los primeros habitantes y su identidad cultural en relación con el pasado histórico de Huánuco. El propósito del estudio fue demostrar que los motivos 19, 20 y 21 del sector D en Quilla Rumi representan el sistema de numeración quinario de los antiguos pobladores de la región. Se empleó un enfoque cualitativo, de tipo documental y métodos analítico-sintéticos para analizar las imágenes de las pinturas rupestres. El análisis de estos tres motivos reveló sus interrelaciones. Se concluye que el motivo 20, con cuatro puntos y una línea, representa el número cinco, considerado como una mano en el sistema de numeración quinario. El motivo 21, con un cuadrado y un punto central, también simboliza el número cinco, pero de manera más avanzada y práctica. El motivo 19 representa el número 25 o cinco manos, y al incluir la cabeza con dos ojos y una nariz, podría representar 28 días, el ciclo lunar. Además, la cabeza de la figura se identifica como la de un perro peruano debido a sus características morfológicas.

Palabras clave: quinario, perro, pintura, rupestre, cuadrado.

Abstract

Quilla Rumi houses more than 200 cave paintings that have not yet been deciphered, which opens the possibility of analyzing them from a scientific approach to deepen the knowledge of the first inhabitants and their cultural identity in relation to the historical past of Huánuco. The purpose of the study was to demonstrate that motifs 19, 20 and 21 of sector D in Quilla Rumi represent the quinary numbering system of the ancient settlers of the region. A qualitative approach, documentary type and analytical-synthetic methods were used to analyze the images of the cave paintings. The analysis of these three motives revealed their interrelationships. It is concluded that motif 20, with four points and a line, represents the number five, considered as a hand in the quinary number system. The 21 motif, with a square and a central dot, also symbolizes the number five, but in a more advanced and practical way. Motif 19 represents the number 25 or five hands, and by including the head with two eyes and a nose, it could represent 28 days, the lunar cycle. Furthermore, the head of the figure is identified as that of a Peruvian dog due to its morphological characteristics.

Keywords: quinary, dog, painting, cave, square.

Introducción

La interpretación del arte rupestre es fundamental porque, por un lado, actúa como un elemento de identidad que fomenta el respeto por el pasado y la historia. Por otro lado, permite una mayor comprensión y el descubrimiento de nuevos significados que ayudan a entender estas formas de comunicación (Viñas et al., 2001).

Es importante destacar que existen diversas definiciones de arte rupestre, como los mencionados por Echevarría (2012), quien los definió como "petroglifo", "pictografías", "jeroglifos", o por De Rivero y Von Tschudi (1851) y Hutchinson (1873), quienes los denominaron "inscripciones". Al respecto, López (2016) considera que el arte rupestre representa en conjunto los pictogramas, petroglifos, geoglifos o arte mobiliar con tradición rupestre. Por su lado, Palacios (2020) se refiere al arte rupestre como la manifestación comunicativa en sus primeras fases de evolución, germen de desarrollo del pensamiento y su escritura de las primeras poblaciones humanas.

Diversos estudios sobre arte rupestre en el país se han en enfocado en su interpretación. Como el estudio de Rodríguez (2006), quien realizó un análisis de tipo histórico-interpretativo sobre estas manifestaciones artísticas en la región de San Martín. Asimismo, el estudio de Pérez (2020) se desarrolló en el valle de Nepeña, Ancash, logrando documentar numerosas estaciones de pictografías con enfoque semiótico. Además, el estudio de Inga (2013) presenta los resultados de un primer reconocimiento arqueológico realizado en un gran farallón llamado Incanäni en el Alto Marañón, donde algunas de las estructuras fueron clasificadas como de probable filiación inca.

Según Núñez (2012), las pinturas rupestres son medios ideográficos que transmiten las manifestaciones culturales de los primeros habitantes peruanos. Además, concluye que estas pinturas representan una variedad de expresiones que simbolizan el misterio y las creencias religiosas de las culturas de los Andes amazónicos. Por otro lado, López (2016) manifiesta que las pinturas expresan un sistema de pensamiento y lenguaje, conocimiento y sabiduría donde el hombre andino se vinculaba con la astronomía con fines de caza y recolección para poder subsistir.

No existen estudios en profundidad sobre el arte rupestre en el Perú. En expresiones de Jiménez et al. (2010) los estudios del arte rupestre en este país son muy arcaicos, y probablemente esto se refuerce con el poco interés del medio en el tema, decayendo en recelo e incredulidad por los juicios que se obtienen. Dentro de este marco, Viñas et al. (2001), expresa que es necesario acudir a un enfoque claro y mayor que responda a una profunda vocación científica. En esta línea, Echevarría (2012) sostiene que el análisis del arte rupestre debe basarse en ciertas categorías formales para lograr mayor rigor. Entre estas categorías se encuentran la imagen figurada o la representación en el objeto físico, el soporte que siempre es una roca, el entorno inmediato y el paisaje circundante.

En este contexto, Quilla Rumi es una piedra gigante situada en la parte alta de las ruinas de Kotosh, a unos 5 km de la capital. Este lugar alberga el arte rupestre más significativo de la región de Huánuco, con una importancia que va más allá del horizonte de la investigación rupestre en el Perú. Además, en Quilla Rumi se encuentran numerosos grabados que evidencian un complejo desarrollo cognitivo no reconocido previamente, reflejando la visión y el pensamiento del hombre antiguo que habitó esta zona (Morales y Echevarría, 2012; Rubina, 2017).

Para Morales y Echevarría (2012), Quilla Rumi es un sitio arqueológico complejo formado por varios elementos, incluyendo varias rocas acumuladas en una ladera con una inclinación de aproximadamente 40 grados, orientada directamente hacia el río. La piedra más grande de este conjunto es una enorme roca inclinada hacia el valle, probablemente depositada en el lugar por un antiguo proceso aluvional. El posicionamiento de esta gran piedra permitió la conservación de parte del suelo en su lado inclinado, formando una especie de corta plataforma protegida hasta la altura del vértice superior de la roca. Esta plataforma natural contiene restos de rocas menores que se han retenido de manera similar a la gran piedra Quilla Rumi, sirviendo de soporte parcial y en conjunto preservando quilcas o pictografías que se han mantenido hasta la actualidad.

El sector D de Quilla Rumi se encuentra en el espacio entre las piedras que componen los sectores C y E, sobre la pared de la roca principal del sitio. Esta área está cubierta por numerosas quilcas y parece ser la zona pictórica más monumental, con motivos de mayor tamaño y variedad representativa. Al igual que en el sector A, las quilcas en este sector se presentan sobre una faceta, formando una escena bastante compleja, aunque lamentablemente muy deteriorada (Morales y Echevarría, 2012).

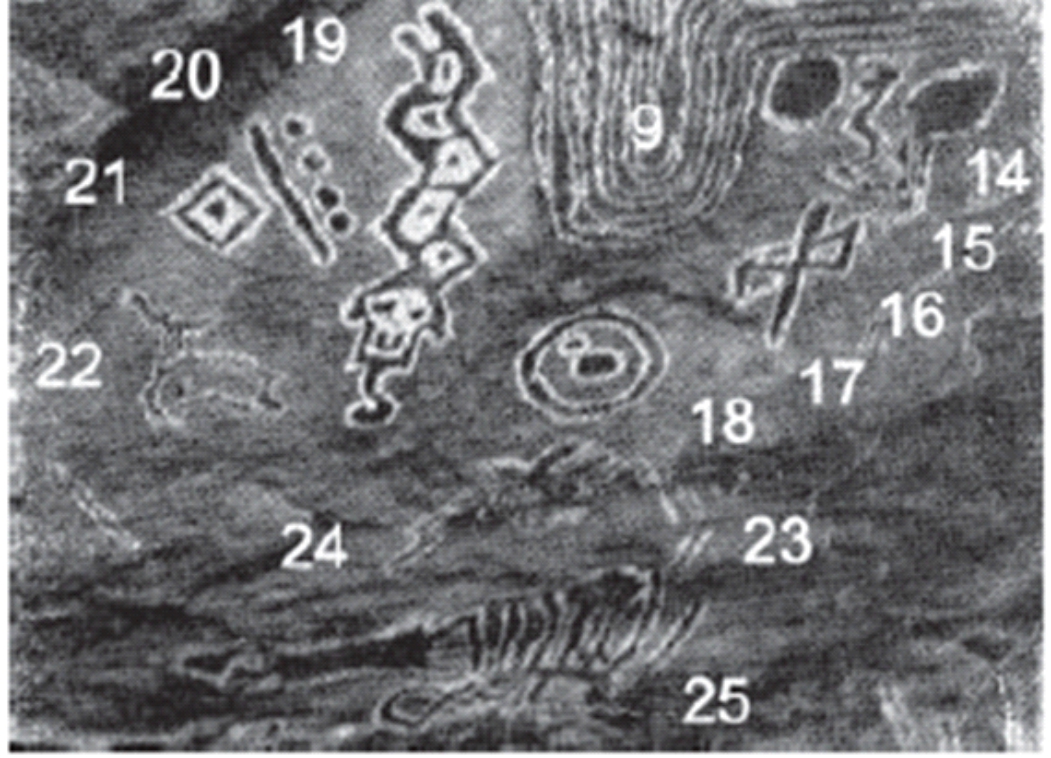

Dentro del sector D se encuentra el grupo 4, que incluye los motivos 2, 3, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28 y 29, caracterizados por describir patrones geométricos simples y compuestos. Este conjunto gráfico presenta formas simples asociadas y repetidas, como líneas y puntos en los motivos 2 y 20, así como formas más complejas, como el motivo 17, que es una figura compuesta en cruz con ángulos opuestos simétricos que parecen cerrarse hacia la línea recta. Otras figuras están compuestas por círculos con puntos interiores, uno de los cuales aparentemente describe un rostro. También se destacan motivos que incluyen puntos en formas geométricas como cuadrángulos o rombos, siendo los motivos 19, 21 y 26 buenos ejemplos de esta serie (Morales y Echevarría, 2012).

Dentro del sector D se encuentra el grupo 4, que incluye los motivos 2, 3, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28 y 29, caracterizados por describir patrones geométricos simples y compuestos. Este conjunto gráfico presenta formas simples asociadas y repetidas, como líneas y puntos en los motivos 2 y 20, así como formas más complejas, como el motivo 17, que es una figura compuesta en cruz con ángulos opuestos simétricos que parecen cerrarse hacia la línea recta. Otras figuras están compuestas por círculos con puntos interiores, uno de los cuales aparentemente describe un rostro. También se destacan motivos que incluyen puntos en formas geométricas como cuadrángulos o rombos, siendo los motivos 19, 21 y 26 buenos ejemplos de esta serie (Morales y Echevarría, 2012).

Asimismo, una imagen que destaca en Quilla Rumi es la de un perro. Respecto al perro peruano, Sánchez et al. (2016) mencionan que el Xoloitzcuintle llegó a territorio andino hace unos 3500 años, siendo ancestro del Perro Sin Pelo del Perú, del cual se encontraron pruebas zooarqueológicas de cinofagia en la costa norte peruana. Asimismo, Allison et al. (1982) indican la presencia del perro en las sociedades precolombinas, basados en las evidencias arqueológicas en la zona de Arica y las observaciones efectuadas en las momias de perros, petroglifos, geoglifos, cerámica de unos 2000 años de antiguedad. Asimismo, España & Azúa (2003) señalan la presencia de perros oriundos de la región como mascotas o animales de cacería en la época precolombina en Sudamérica.

Los grabados en Quilla Rumi hasta ahora despiertan interés y asombro, en ella hay figuras que aún no han sido descifradas con certeza científica, por lo que su interpretación en estos tiempos implica la apertura de nuevas brechas. Sin embargo, el debate al respecto permite una mejor aproximación al significado de estos medios ideográficos apoyados en la capacidad explicativa de la ciencia (Gómez, 2018). Esto se fundamenta en lo planteado por Pulgar (2014), quien expresa que Quilla Rumi es un gran lienzo pétreo, una semicaverna, con más de 200 signos ideográficos pintados y cuyo conjunto podría responder a vestigios dejados durante la migración de pobladores andinos hacia la amazonia. Por ejemplo, Ordóñez (2014) indica que los Wamali provienen de la ceja de selva y se establecieron en el Alto Marañón y sus principales afluentes.

Las diferentes definiciones sobre estos elementos iconográficos del arte rupestre, conducen a proponer un nuevo argumento que se debe concebir como el modo en que se desarrollaron las relaciones sociales humanas a nivel psicológico, sociológico e iconográfico-iconológico (Montes, 2012, López, 2012). A este respecto, Apaza (2017) indica que la idea de cantidad implica organizar las ideas de las actividades culturales a través de representaciones y elementos simbólicos del proceso más amplio de contar, el cual está relacionado con el lenguaje y la cosmovisión.

Para poder descifrar estos elementos iconográficos, es fundamental analizar el sistema de numeración empleado en su construcción. Dentro de este marco, los estudios de Bizarro et al. (2020) sugieren que la raíz primitiva del sistema de numeración es el número cinco o qallqu, la base original a partir de la cual se suman los demás números. A partir de esta base, se forma un orden aritmético perfecto desde una interpretación intercultural, lingüística, etnomatemática y matemática. Por su parte, Vilca et al. (2022) concluye que existen dos sistemas de numeración, el quinario y el decimal, que actualmente se yuxtaponen: el sistema original de base quinaria que contiene información cuantitativa y cualitativa, y el sistema numérico de base decimal, que es predominantemente oral y se estructuró sobre el primero.

El sistema de numeración quinario, utilizado por diversas culturas ancestrales, se basa en la agrupación de números en múltiplos de cinco. Este método se originó a partir de la observación y uso de los cinco dedos de la mano, facilitando así el conteo y la representación de cantidades. Cada conjunto de cinco se trataba como una unidad completa, y los números se construían añadiendo estos conjuntos. Por ejemplo, el número ocho se representaría como un conjunto de cinco más tres unidades adicionales. Esta estructura permitía un conteo sencillo y eficiente, especialmente en sociedades donde las matemáticas y el comercio eran esenciales (Mejías y Alsina, 2021).

Además de su simplicidad, el sistema quinario ofrecía una base sólida para el desarrollo de otros sistemas numéricos. Algunas culturas combinaban el sistema quinario con bases decimales, creando estructuras numéricas más complejas y flexibles. Esta dualidad facilitaba la representación de cantidades más grandes y permitió la evolución de métodos matemáticos más avanzados. La influencia del sistema quinario es evidente en diversas prácticas culturales y comerciales, donde la agrupación en múltiplos de cinco sigue siendo común. En síntesis, el sistema quinario no solo simplificó el conteo, sino que también sentó las bases para el desarrollo de sistemas numéricos más sofisticados en diversas civilizaciones (Santana y Sánchez, 2021).

En este sentido, es probable que en los Andes sudamericanos predominara el sistema de numeración de los pueblos puquina, jakaru, aimara, quechua y otros, aunque también existieron otros sistemas de numeración en diferentes comunidades mesoamericanas (Apaza, 2017). Para Espinoza (2013), el Sistema de Numeración Náhuatl es un sistema posicional vigesimal basado en 20, desarrollado en México miles de años antes de la llegada de los españoles en 1521. Posteriormente, los conocimientos se transmitieron de manera oral y a través de diversas prácticas sociales, de generación en generación, hasta la actualidad.

En este contexto, el estudio de Valencia (1982) citado por Apaza (2017) señala respecto a los sistemas de numeración binario y octonario en pesas y medidas, que estos se encuentran vigentes en los mercados tradicionales de Canas y se representan en términos y cantidades exactas. Con respecto al sistema quinario, existen diversas versiones además de la mencionada por Bizarro et al. (2020), como la del historiador Valcárcel (1972) que en su libro Tempestad en los Andes hace alusión a la existencia del 5 como base para la organización de las familias o ayllus. Esto coincide con los estudios de Apaza (2017), quien señala que sigue una escala de numeración que aumenta en múltiplos de cinco, o utiliza una doble base de cinco y diez; y según Tun y Díaz (2015) constituye una sucesión que también se encontró en los quipus de Pachacamac siendo las sumas comunes 1, 5, 10, 20 y 50.

En consecuencia, el presente estudio persigue evaluar la presencia de un sistema de numeración quinario como elemento fundamental para descifrar los motivos 19, 20 y 21 del sector D, destacando el conocimiento de este tipo de numeración por parte de los pobladores ancestrales. Partiendo de las consideraciones anteriores, se plantea el desarrollo del presente estudio con la finalidad de analizar el sistema de numeración quinario, en los motivos 19, 20 y 21 del sector D del sitio arqueológico Quilla Rumi ubicado en Huánuco, Perú.

Metodología

El presente estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, que según Hernández y Mendoza (2018), se emplea en la recopilación de datos sin la medición numérica para responder preguntas de investigación durante el proceso de interpretación, guiándose por áreas o temas significativos de investigación. Los estudios cualitativos pueden formular preguntas e hipótesis en cualquier etapa del proceso: antes, durante o después de la recolección y análisis de datos. La investigación avanza de manera dinámica en ambas direcciones, entre los hechos y su interpretación, resultando en un proceso circular cuya secuencia puede variar según cada estudio específico.

Por otra parte, la investigación fue de tipo documental, la cual se enfoca específicamente en la recopilación de datos de diversas fuentes. Además, investiga un tema mediante documentos escritos u orales; un ejemplo típico de este tipo de investigación son las obras históricas. El objetivo de este tipo de estudio es planificar un trabajo que profundice en un tema o problema sobre el cual el estudiante no puede realizar aplicaciones prácticas (Palella y Martins, 2012).

En resumen, el estudio empleó un enfoque cualitativo interpretativo, asignando significado al objeto de estudio a partir de abstracciones, en este caso los motivos 19, 20 y 21 del sector D de Quilla Rumi. Además, se realizó una revisión documental para sustentar la postura. Entre las técnicas utilizadas se incluyen la observación y la comparación de imágenes con el objetivo de analizar cómo las figuras identificadas como motivos están asociadas y demuestran un sistema de numeración quinario.

En este contexto, se reorganizó la secuencia de los motivos 19, 20 y 21, ya que están relacionados, con el 20 primero, seguido del 21 y finalmente el 19. Estos fueron renombrados como a, b y c, para analizar cada uno por separado, pero en un orden establecido. El estudio busca analizar el sistema de numeración empleado mediante la aritmética, como una rama de la matemática, para darle un enfoque concreto. Considerando que las comunidades primitivas usaban sus dedos y manos para contar y que los antiguos habitantes de Kotosh ya utilizaban un sistema de numeración.

En este sentido, se analizó la quilca de Quilla Rumi que incluye los motivos 19, 20 y 21 del Sector D, como se muestra en la figura 1. La fotografía en blanco y negro refleja la antigüedad de la imagen y revela que los visitantes de ese entonces usaron tiza para resaltar cada pintura, lo que provocó un deterioro en las imágenes.

Figura 1

Identificación de motivos del sector D sobre los motivos fotográficos

Nota. Fotografía tomada por Máximo Barrantes en 1959. Fuente: Morales y Echevarría (2012).

Resultados

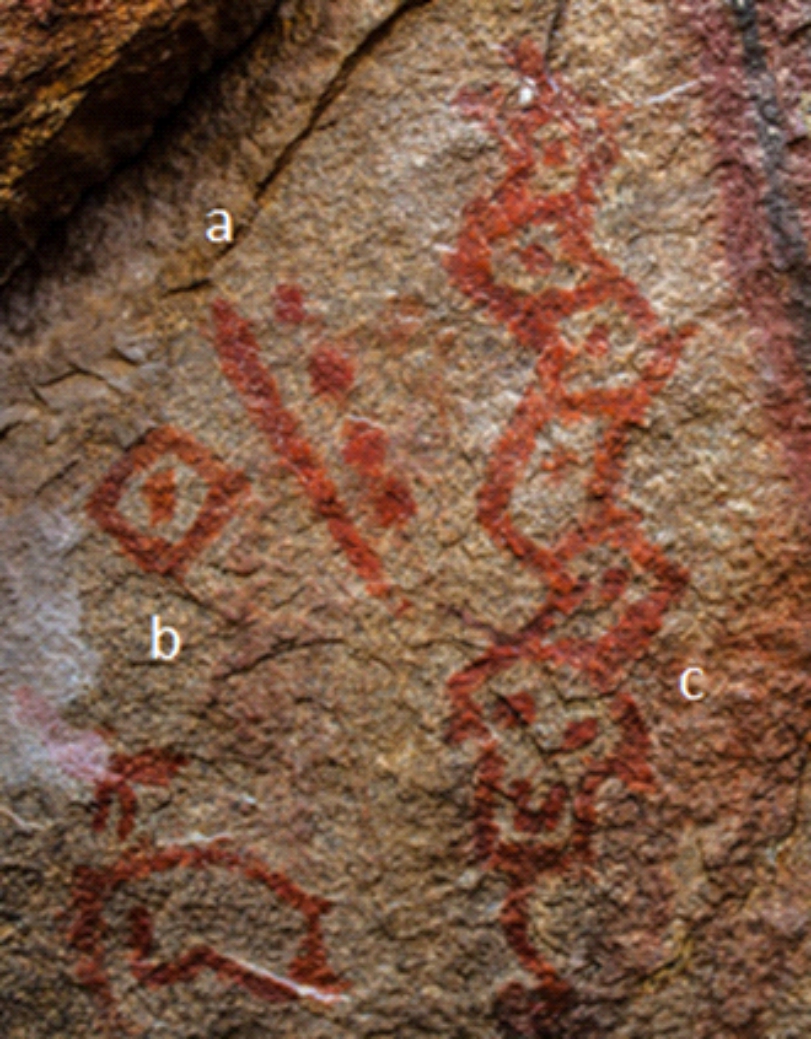

La figura 2 presenta un nuevo orden en la secuencia de las imágenes. La imagen "a" (motivo 20) muestra una línea con cuatro puntos paralelos que representa el número 5, en un sistema conocido como "mano" o "maki". Este sistema, todavía vigente en las comunidades indígenas amazónicas y andinas, se utiliza en diversas actividades, tanto para el intercambio comercial como para las tareas productivas cotidianas (Apaza, 2017).

La imagen "b" (motivo 21) presenta un rombo o cuadrado con un punto en el centro. Esta figura también representa el número 5, de manera más evolucionada, con 4 lados y el punto central que completa el total. Esta figura constituye la base del sistema de numeración. Desde el descubrimiento de estos grabados en Quilla Rumi, la tradición oral ha transmitido algunas interpretaciones frágiles sobre el significado de cada imagen. Con respecto a la imagen "c" (motivo 19), esta representa una serpiente o el diablo. En algunos medios, se ha reproducido de manera imprecisa como un rostro con ojos, orejas y nariz, que termina en una cuerda a modo de lengua, sin ser una lengua bífida de un ofidio. Lo que realmente se observa son cinco rombos o cuadrados (como se describe en el motivo 20), que representan el número 25; matemáticamente, son cinco rombos multiplicados por cinco dedos, sumando un total de 25. Este sistema es una forma embrionaria de cómo los antiguos pobladores veían el acto de enumerar y contar, similar a muchos pueblos de Mesoamérica y América del Sur (Hurton, 2012, citado por Apaza, 2017).

Figura 2

Imágenes de los motivos 19, 20 y 21 del sector D en Quilla Rumi

Nota. Imagen tomada de la Revista Bitácora (2024)

El motivo 19 representa un pergamino extendido con ciertas dobleces, pudiendo haberse utilizado para este fin pieles de animales a modo de lienzo, lo que permite inferir que se utilizaron un conjunto de pieles para reflejar este sistema de conteo y llevar un registro de sus actividades de crianza, de caza o de agricultura incipiente. Según la versión oral de antiguos moradores que aún habitan en la zona, se sabe que el área zona era rica en venados, cuyes, peces y aves en estado silvestre, presumiendo que se domesticaron animales por el tamaño de los corrales ubicados alrededor del templo y algunos cuernos halladas en el templo de las manos cruzadas (Onuki, 1999).

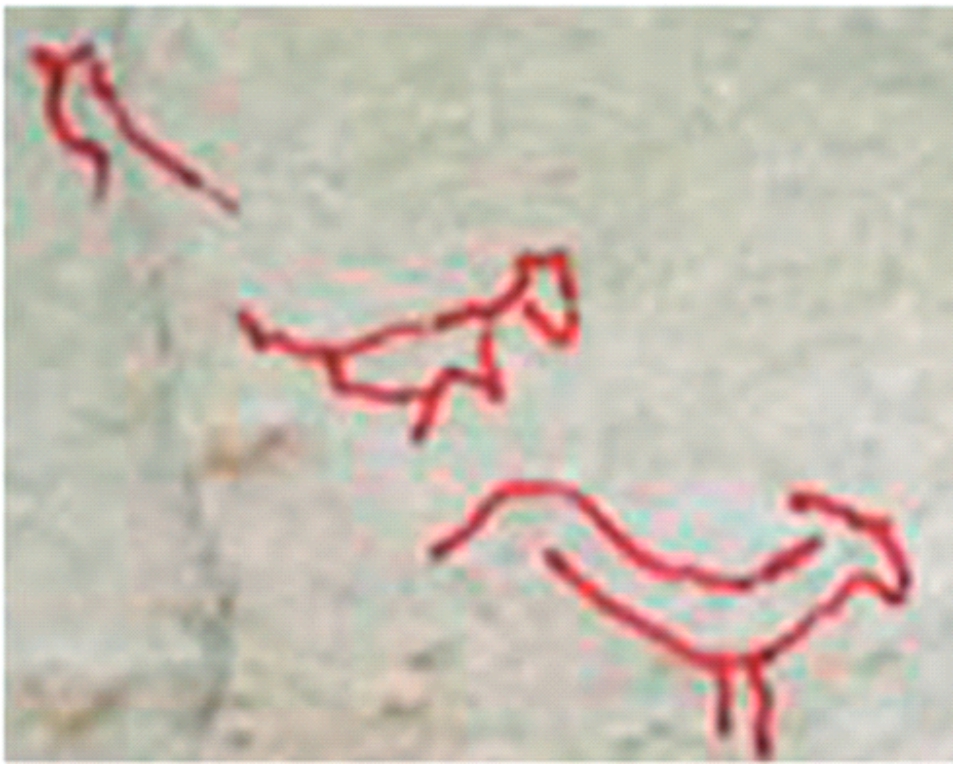

Otro de los elementos del motivo 19, es la cabeza con ojos, nariz larga y orejas, que indican que se trata de la cabeza de un animal, muy probable el llamado “perro peruano”, “perro chimú” o “viringo”. No resulta extraño que se haya domesticado esta raza en esta zona, considerando que los estudios de Osorio y Gálvez (2015) confirman la existencia de pruebas contundentes que sugieren que el perro acompañó a los pobladores en el territorio peruano desde sus inicios. La mayoría de estas evidencias se encuentran en las representaciones de la cerámica prehispánica y en algunos grabados, como las pinturas rupestres en la cueva de Jaywamachay y los petroglifos en la pampa del Ingenio. Además, el perro pudo haber sido un animal útil para la caza y el cuidado, aunque también es probable que los pobladores consumieran su carne.

Figura 3

Pintura rupestre de Jaywamachay, Ayacucho

Nota. La imagen corresponde a la pintura rupestre de Jaywamachay, una cueva ayacuchana situada a 16 kilómetros de la ciudad de Huamanga, se observa una escena con tres perros. Fuente: Osorio y Gálvez (2015)

En el mismo motivo, se puede observar que la imagen descarta que se trate de la lengua de una serpiente; en realidad, se asemeja a una cuerda o un gancho para colgar pieles, ya que la lengua de una serpiente es bífida y no se corresponde con el grabado. Además, se descarta que la pintura represente un rostro humano debido a la forma de la boca, ya que el patrón artístico en los humanos es recto. En cambio, los rasgos en la imagen coinciden con una cabeza lupoide o en forma de diamante, con un cráneo ancho en la parte superior que se afina hacia la nariz, hocico largo y afilado, ojos ubicados de manera normal y regular, y orejas erectas o pegadas hacia atrás (Osorio y Gálvez, 2015), lo que corresponde a un perro peruano.

La figura también representa simbólicamente el ciclo lunar de 28 días. Si se añade a las figuras anteriores los dos ojos y la nariz, se completaría el total de 28 días. De este modo, se sugiere que podían controlar con precisión el ciclo lunar, una práctica profundamente arraigada en las comunidades amazónicas y andinas.

Por otro lado, la figura 4 revela las características morfológicas de la cabeza, hocico y orejas, que probablemente están representadas en la figura de la quilca, como se observa en el motivo 19. Hay una notable similitud con la oreja y la cabeza del perro, mostrando una frente ancha y un hocico largo con orejas caídas. Los incas también criaban estos perros como mascotas, lo que evidencia la importancia histórica de este animal en el Perú, y hay pruebas de que su carne se consumía en el norte del país.

Figura 4

Fotografía de un perro sin pelo del Perú (PSPP)

Nota. Imagen del perro peruano. Fuente: Elaboración propia.

Discusión

El estudio del arte rupestre debe llevarse a cabo de manera integral para que su interpretación y análisis se acerquen lo más posible a la realidad histórica de un determinado lugar y periodo. Esto es especialmente relevante si el mensaje se relaciona causal o explicativamente con el funcionamiento de la sociedad moderna. Así, el arte rupestre es significativo en la medida en que cumple su función comunicativa, permitiendo recrear económica, social y simbólicamente un contexto que, a su vez, ha influido en la creación del arte (Ucko y Rosenfeld, 1967, citado por Montes, 2012).

Según el análisis del arte rupestre, el motivo 20 del sector D de Quilla Rumi está compuesto por cuatro puntos y una línea, representa el número cinco. Este patrón se interpreta como una mano en el sistema de numeración quinario de la aritmética. Esta información se valida al observar que las comunidades nativas amazónicas y andinas utilizan el sistema quinario para contar cosechas o animales.

Con respecto al motivo 21, esta representa un cuadrado o rombo poco definido y un punto central, que también simboliza el número cinco, pero de una forma más avanzada y práctica para el conteo. Esto se confirma al observar que el uso de cuatro palitos y un punto central es significativo: un solo palito representa el uno, dos palitos el dos, y así sucesivamente hasta completar el cuadrado vacío para el número cuatro. El punto central finaliza la figura, completando el número y estableciendo la base de un sistema de numeración.

Acerca del motivo 19, este representa el número 25 o cinco manos, lo que facilita el cálculo de números mayores. Un rombo hecho de piel de animal multiplicado por los cinco dedos de la mano simboliza el producto, funcionando como una forma primitiva de matemáticas, pero de gran valor en su época. Las actividades de caza, pesca, recolección de frutos y manejo de cultivos requerían un sistema de conteo y el desarrollo de habilidades aritméticas. Es probable que esta cuenta se hiciera con pieles de animales y, debido a su forma en zigzag, se podía doblar. La cabeza del animal representaría el 25, por lo tanto, el sistema de conteo basado en cabezas es también lógico, y esta práctica persiste hoy en día en las comunidades al contar animales por cabeza.

Si en esta cuenta de piel se considera la cabeza, con dos ojos y una nariz, esto representaría 28 días, el ciclo de la Luna. Por lo tanto, se puede deducir que utilizaban el calendario lunar para guiar la siembra y cosecha, así como para gestionar la fertilidad de sus animales y mujeres.

Se puede inferir que la cabeza de la figura representa a un perro peruano debido a sus características morfológicas. Las orejas caídas de la figura descartan que se trate de un camélido, ya que ni la llama, la alpaca ni el guanaco tienen orejas caídas, y, además, en esa región no había camélidos. Esto confirma lo indicado por Sánchez et al. (2016) sobre la presencia del perro sin pelo en Perú, que llegó a los Andes hace 3.500 años, así como lo señalado por Allison et al. (1982).

Los estudios sobre el arte rupestre en Perú deben ampliarse, especialmente en relación con la variedad de vestigios encontrados en la región de Huánuco. Morales y Echevarría (2012) señalan que el arte rupestre en el Huallaga proporciona valiosos testimonios culturales sobre el pasado, aunque lamentablemente estos han sufrido deterioro debido a los visitantes. Por ello, es fundamental fomentar una cultura de conservación, protección y difusión del arte rupestre. En este sentido, Jiménez et al. (2010) recomiendan asignar un valor social a esta importante evidencia cultural.

Por lo expuesto anteriormente, los motivos 19, 20 y 21 del sector D de Quilla Rumi representan un sistema numérico quinario, que hizo posible sumar, restar, multiplicar y dividir a los pobladores, considerando que la aritmética surge de la abstracción de los números y su representación como signos de numeración.

Conclusiones

Los motivos 19, 20 y 21 del sector D de Quilla Rumi representan un sistema de numeración, ya que reflejan un orden matemático en la evolución del sistema de conteo quinario, que se basa en los dedos de la mano. Este sistema pasa de representar una mano mediante un cuadrado o rombo, y finalmente, a un pergamino que simboliza el número 25. El motivo 20 del sector D de Quilla Rumi está compuesto por cuatro puntos y una línea, representando el número cinco, considerado como una mano en el sistema de numeración quinario. Por su parte, el motivo 21 en el mismo sector se muestra con un cuadrado y un punto central, también representando el número cinco, pero de una forma más avanzada y práctica para el conteo. El motivo 19 simboliza el número 25 o cinco manos; además, al incluir la cabeza con dos ojos y una nariz, podría representar 28 días, el ciclo lunar. Asimismo, la cabeza de la figura está identificada como la de un perro peruano debido a sus características morfológicas.

Fuente de financiamiento

Ninguna.

Contribución de los autores

J.M.A.L.: Resultados, interpretación de figuras, redacción de la parte teórica del artículo.

L.S.D.: Elaboración de figuras, participación en la construcción de la metodología y en la discusión.

Conflicto de Interés

No existe.

Referencias bibliográficas

Allison, M., Aste, G., & Vargas, C. (1982). El perro precolombino en Arica, Chile. Chungara: Revista de Antropología Chilena, 8, 291–300. http://www.jstor.org/stable/27801743

Apaza, H. (2017). La yupana, material manipulativo para la educación matemática: Justicia social y el cambio educativo en niños de las comunidades quechuas alto andino del Perú [Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Madrid]. https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=136273&info=resumen&idioma=SPA

Bizarro, W., Vilca, H., & Sucari, W. (2020). Sistema de numeración aimara: una revisión para su reconstrucción. Apuntes Universitarios, 11(1), 364–385. https://doi.org/10.17162/au.v11i1.591

De Rivero, M., & Von Tschudi, J. (1851). Antigüedades peruanas (Vol. 1). Impr. Imperial de la Corte y del Estado. https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=PrUCAAAAYAAJ&oi=fnd&pg=PA21&dq=Rivero+y+Tschudi+(1851)+&ots=NeijBgZyZ3&sig=kGcqBRnIcbMWZkUkLkcXrDQqlKI#v=onepage&q=Rivero%20y%20Tschudi%20(1851)&f=false

Echevarría, G. (2012). Las cuatro categorías técnico -materiales del arte rupestre peruano. Investigaciones Sociales, 16, 379–387. https://doi.org/https://doi.org/10.15381/is.v16i28.7411

España, V., & Azúa, R. (2003). Los perros de Guamán Poma de Ayala: visión actual del estudio del perro precolombino sudamericano. AMMVEPE, 14, 43-52. https://www.researchgate.net/profile/Raul-Valadez/publication/303484472_Los_perros_de_Guaman_Poma_de_Ayala

Espinoza, P. (2013). La matemática náhuatl: estudio del sistema de numeración náhuatl (Doctoral dissertation). http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11415

Gómez, E. (2018). Quilcas de grupos pastoriles en la microcuenca alta del río Lejiamayo-Vicos-Marcará-Áncash [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo]. https://repositorio.unasam.edu.pe/handle/UNASAM/2457

Hernández, R., & Mendoza, C. (2018). Metodología de la Investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta (1era ed.). McGRAW-HILL Interamericana Editores, S.A. de C. V.

Hutchinson, T. (1873). Two years in Peru, with exploration of its antiquities (Vol. 2). S. Low, Marston, Low & Searle. https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=Sov7jIjAm58C&oi=fnd&pg=IA1&dq=Hutchinson+(1873).&ots=M6KaCZ21zH&sig=FJ3CmdnnS5T-aD7g5kdLsg9r_Ts#v=onepage&q=Hutchinson%20(1873).&f=false

Inga, C. (2013). Incanäni: un complejo funerario Wamalli con indicios de arte rupestre Inca en el Alto Marañón, Huánuco-Perú. Revista Haucaypata, 33. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/107149453/ilovepdf_merged-libre.pdf?1699125151

Jiménez, M., Sánchez, M., & Anaya, J. (2010). Las cuatro categorías técnico materiales del arte rupestre peruano. http://engukuani.colmich.edu.mx/red

López, G. (2012). Las cuatro categorías técnico-materiales del arte rupestre peruano. Investigaciones sociales, 16(28), 379-387. https://doi.org/10.15381/is.v16i28.7411

López, G. (2016). “Quilca” y “arte rupestre”, disquisiciones en el contexto del arte, la arqueología y la ciencia peruana. Arqueología y Sociedad, (31), 011-022. https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe

Mejías, C., & Alsina, Á. (2021). Historical-epistemological development of algebra: its evolution toward different meanings. Mathematics, Education and Internet Journal, 21(2). https://doi.org/10.18845/rdmei.v21i2.5607

Montes, R. (2012). Teorías interpretativas del arte rupestre. Tiempo y Sociedad, 9, 5–22. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4193609

Morales, D. & Echevarría, G. (2012). El sitio arqueológico de Quilla Rumi, Huánuco, Perú. Boletín APAR. 358-370. https://www.academia.edu/1522090/El_sitio_arqueol%C3%B3gico_de_Quilla_Rumi_Hu%C3%A1nuco_Per%C3%BA

Núñez, Q. (2012). Arte rupestre en la cuenca del Marañón, regiones de Amazonas y Cajamarca, Perú. Investigaciones sociales, 16(28), 397-402. https://www.google.com/search?q=N%C3%BA%C3%B1ez%2C+Q.+O.+(2012).+Arte+rupestre+en+la+cuenca+del+Mara%C3%B1%C3%B3n

Onuki, Y. (1999). El periodo arcaico en Huánuco y el concepto del arcaico. Boletín de Arqueología, 3, 325-333. https://doi.org/10.18800/boletindearqueologiapucp.199901.016

Ordóñez, C. (2014). Incas, ancestros y apropiación territorial en Huánuco. http://repositorio.cultura.gob.pe/handle/CULTURA/247

Osorio, J., & Gálvez, C. (2015). El viringo, el perro sin pelo del Perú. Patrimonio nacional peruano. Revista de Arquitectura, 2, 57–82. https://www.unife.edu.pe/facultad/arquitectura/1/57.pdf

Palacios, D. (2020). El arte rupestre y la perspectiva comunicacional. Comunifé, 20(XX), 49–56. https://doi.org/10.33539/comunife.2020.n20.249

Palella S., & Martins F. (2012). Metodología de la Investigación Cuantitativa. 1era reimpresión. FEDUPEL. 279 p.

Pérez, C. (2020). Arqueología del arte rupestre de los Andes Centrales: contextos paisajísticos, culturales y temporales de las manifestaciones pintadas del valle de Nepeña, Ancash, Perú. http://hdl.handle.net/10017/42926

Pulgar, J. (2014). Las ocho regiones naturales del Perú, Terra Brasilis [Online], 3, https://doi.org/10.4000/terrabrasilis.1027

Revista Bitácora (2024). Quilla Rumi. Disponible en: https://www.bitacorarevista.com/quilla-rumi-2/

Rodríguez, M. (2006). Arte rupestre en el departamento de San Martín. https://hdl.handle.net/20.500.12672/2894

Rubina, A. (2017). Interpretación filosófica de las pinturas rupestres de la región Huánuco. Investigación Valdizana, 10(2), 65–71. https://revistas.unheval.edu.pe/index.php/riv/article/view/63

Santana, Y. & Sánchez, D. (2021). Historia y aplicación de las Matemáticas.

Sánchez, V., Tham, T., Mora, C., & Pérez, G. (2016). El origen del perro (Canis lupus familiaris) sin pelo peruano (PSPP): pruebas arqueológicas, zooarqueológicas y genéticas. Revisión. Archaeobios, (10), 80-102. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6335551

Tun, M., & Díaz, M. (2015). Recuperar la memoria histórica y las matemáticas andinas. Revista Latinoamericana de Etnomatemática Perspectivas Socioculturales De La Educación Matemática, 8(1), 67-86. https://www.revista.etnomatematica.org/index.php/RevLatEm/article/view/164

Valcárcel, L. (1972). Tempestad en los Andes (1st ed.).

Vilca, H., Bermejo, S., & Ari, D. (2022). Los Sistemas de Numeración Aymara: cambios y Valor Formativo. Bolema: Boletim de Educação Matemática, 35, 1701-1722. https://www.scielo.br/j/bolema/a/w6Ph7FWyVxXVBcGVbQxht3r/

Viñas, R., Martínez, R., & Deciga, E. (2001). La interpretación del arte rupreste. Millars. Espai I Historia,10 (24), 199–222. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=173840

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons