ARTÍCULOS ORIGINALES

Revista Peruana de Investigación Valdizana, ISSN-e 1995 - 445X https://doi.org/10.33554/riv.18.3.2206

Caracterización agroproductiva integral: Un estudio de los cantones de Manabí – Ecuador

Comprehensive agroproductive characterization: A study of the cantons of Manabí – Ecuador

Juan R. Moreira-Saltos1,a, Xiomara C. Zambrano-Cedeño1,b

1Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión Chone, Ecuador

Corresponding author: E-mail: ajuanr.moreira@uleam.edu.ec, bxiomara.zambrano@uleam.edu.ec

Orcid ID: ahttps://orcid.org/0000-0003-4434-5986, bhttps://orcid.org/0000-0002-6539-6419

Enviado: 28 de abril de 2024

Revisado: 20 de julio de 2024

Aceptado: 30 de setiembre de 2024

Resumen

El estudio analiza los sistemas agroproductivos en los cantones de Chone, San Vicente, Sucre, Flavio Alfaro, El Carmen y Bolívar, ubicados en la provincia de Manabí-Ecuador. Se empleó un enfoque descriptivo-exploratorio, no experimental. La muestra consistió en 149 habitantes de la región, quienes proporcionaron información demográfica y detalles sobre sus actividades agrícolas. Los resultados resaltaron la agricultura como la actividad predominante, con más de la mitad de los encuestados dedicados a cultivos de ciclo corto, principalmente maíz, mientras que otros se enfocan en cultivos perennes, especialmente cacao. Además, la producción de ganado bovino, principalmente para la obtención de leche, es una actividad relevante en la provincia. Aunque en menor medida, también se observó participación en la producción de ganado porcino, avicultura y silvicultura, contribuyendo al desarrollo local. No obstante, se identificaron dificultades en infraestructura y falta de innovación tecnológica en todas estas actividades agroproductivas, lo que podría obstaculizar el potencial de crecimiento y desarrollo sostenible en el sector agrícola de la región.

Palabras clave: sistemas de producción agropecuaria, seguridad alimentaria, desarrollo local, diversidad de cultivos.

Abstract

This study analyzed agroproductive systems in the cantons of Chone, San Vicente, Sucre, Flavio Alfaro, El Carmen, and Bolívar in Manabí province, Ecuador. A descriptive-exploratory strategy, with no variable manipulation, was utilized in a non-experimental investigation. The sample included 149 residents in the region who submitted demographic information as well as details on their agricultural practices. The findings revealed that agriculture is the most common activity, with more than half of respondents focusing on short-cycle crops, mostly maize, while others focus on perennial crops, including cocoa. Furthermore, cattle raising, particularly for milk, is an important sector in the area. Although to a lesser level, engagement in pig, poultry, and forestry production was noted, all of which contributed to local growth. However, infrastructural issues and a lack of technical innovation were detected in all of these agro-productive activities, which may limit the region's agricultural sector's potential for growth and sustainable development.

Keywords: agricultural production systems, food security, local development, crop diversity.

Introducción

Los sistemas agroproductivos están en constante evolución debido a su vinculación con la diversificación de esquemas productivos, la agregación de valor a los principales rubros y el desarrollo de nuevas especies vegetales y animales, que contribuyen a la identificación de nuevos sectores productivos. Además, se orientan hacia el acceso a mercados y la implementación de prácticas agroecológicas que facilitan la articulación con entidades gubernamentales y mercados internacionales (Drouet et al., 2023).

El sector agroproductivo es de gran relevancia por diversas razones: contribuye a la oferta de alimentos y a la seguridad alimentaria, demanda mano de obra, promueve la integración con otras actividades y sectores, impulsa las exportaciones y constituye una fuente estratégica para la generación de energías renovables no convencionales (Padilla, 2013).

El sector agroproductivo es de gran relevancia por diversas razones: contribuye a la oferta de alimentos y a la seguridad alimentaria, demanda mano de obra, promueve la integración con otras actividades y sectores, impulsa las exportaciones y constituye una fuente estratégica para la generación de energías renovables no convencionales (Padilla, 2013).

La producción agrícola ha sido la piedra angular de la economía ecuatoriana a lo largo de su historia, contribuyendo significativamente a su crecimiento (Capa et al., 2021). El sector agropecuario continúa desempeñando un papel fundamental, siendo la principal fuente de empleo y representando el 29,4% del Producto Interno Bruto (Chuncho et al., 2021). Sin embargo, a pesar de su importancia, el sector enfrenta desafíos que obstaculizan su plena modernización. Por ello, la caracterización agroproductiva permite identificar asociaciones entre variables, establecer perfiles competitivos y detectar oportunidades de mejora para apoyar la toma de decisiones. Dada la presencia de cantones que impulsan la economía provincial a través del sector agropecuario, se hace evidente la necesidad de un enfoque de apoyo específico para esta actividad (Analuisa et al., 2020).

Aunque la provincia cuenta con condiciones climáticas y geográficas favorables para las actividades agroproductivas, la falta de inversión en tecnología y en prácticas agrícolas modernas limita su potencial productivo. Problemas como el uso insostenible de los recursos hídricos y la degradación del suelo afectan, a largo plazo, la capacidad de la provincia para sostener estas actividades de manera rentable y sostenible (Pinargote et al., 2019). Con estos antecedentes, es evidente que la región dispone de las herramientas necesarias para implementar soluciones sostenibles que impulsen el desarrollo agroproductivo, mediante una caracterización exhaustiva de la producción agropecuaria en sus principales zonas productoras.

En este contexto, la caracterización agropro-ductiva de los cantones de esta provincia se presenta como un tema de estudio esencial para comprender la dinámica y el potencial de su actividad agropecuaria. La caracterización de las zonas rurales constituye la base para cualquier proceso de investigación y la transferencia de información relevante para el desarrollo (Drouet et al., 2023). Por lo tanto, se propone realizar la caracterización de las actividades agroproductivas en diversos cantones de Manabí, analizando factores clave como la variedad de cultivos y actividades pecuarias, la infraestructura disponible y los retos que enfrenta este sector, lo cual busca proporcionar una visión integral que sirva como base para el desarrollo de estrategias efectivas de fomento agropecuario.

Metodología

La investigación se definió como no experimen-tal, dado que no implicó la manipulación intencionada de variables. Se enmarcó dentro de un enfoque descriptivo-exploratorio, cuyo objetivo principal es detallar las propiedades y características relevantes del fenómeno estudiado (Hernández & Baptista, 2018). Área de estudio

La investigación se desarrolló en la provincia de Manabí, ubicada en la costa occidental de Ecuador. Esta región presenta un clima tropical clasificado como Tropical Subhúmedo (Cobeña-Navarrete et al.., 2023) y se sitúa dentro de una zona ecológica de bosque seco tropical influenciada por los cambios del Océano Pacífico y el desplazamiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) (Aveiga et al., 2023). Específica-mente, se recopilaron datos agroproductivos de seis cantones de la provincia: Chone, San Vicente, Sucre, Flavio Alfaro, con el objetivo de comprender mejor las características y tendencias del sector agrícola en esta zona. La ubicación geográfica de estos cantones se muestra en la Figura 1.

Selección de la muestra

Siguiendo el método de investigación aplicado, se realizó un muestreo no probabilístico de tipo intencional que incluyó a 149 habitantes de la zona de estudio. Estos participantes proporcionaron información demográfica, como su nombre y cantón de procedencia, así como datos relacionados con la producción, que abarcaban la caracterización de actividades agrícolas, pecuarias (incluyendo aves, bovinos y porcinos) y silvicultura.

Figura 1

Ubicación geográfica de los cantones Chone, San Vicente, Sucre, Flavio Alfaro en la provincia de Manabí – Ecuador

Recolección de datos

La recolección de datos se realizó mediante una encuesta diseñada en la plataforma ArcGIS Survey123. Esta herramienta, integrada en la nube geoespacial de Esri, proporcionó diversas funcionalidades, como la aplicación de lógica de exclusión y la inclusión de valores predeterminados. Además, facilitó la captura de datos a través de la web o dispositivos móviles, incluso en entornos sin conexión a internet.

El cuestionario, compuesto por preguntas tanto cerradas como abiertas, estuvo diseñado para caracterizar las actividades agrícolas de los habitantes de seis cantones de la provincia. La Tabla 1 presenta la sistematización de la variable de estudio, que abarca dimensiones relacionadas con información demográfica y productiva.

Table 1. Characteristics of included studies evaluating the efficacy of melatonin in COVID-19 management

| Tipo de información | Preguntas |

|---|---|

| Demográfica | Nombres del productor o responsable Cantón Parroquia |

| Productivas | ¿Trabaja usted con actividades agrícolas? |

| Número de productos que siembra | |

| ¿Pertenece usted a algún tipo de organización agrícola o campesina? | |

| ¿Trabaja usted con la producción de aves? | |

| ¿Pertenece usted a algún tipo de organización pecuaria? | |

| Problemáticas identificadas | |

| ¿Trabaja usted con la producción bovina? | |

| ¿Conoce usted el tipo de raza de sus bovinos? | |

| ¿Pertenece usted a algún tipo de organización ganadera? | |

| Problemáticas identificadas | |

| ¿Trabaja usted con la producción porcina? | |

| ¿Conoce usted el tipo de raza de sus porcinos? | |

Procedimientos

Los datos recopilados mediante el cuestionario fueron organizados en una base de datos y analizados estadísticamente utilizando Microsoft Excel de la suite de Office, abordando tanto aspectos cualitativos como cuantitativos. Es importante destacar que la gestión de los datos se realizó en estricto cumplimiento del consentimiento informado, asegurando el anonimato de los participantes.

Resultados y discusión

La caracterización de las actividades agrícolas de la zona de estudio se presenta en un análisis exhaustivo que permite comprender en profundidad las diferentes tareas y procesos involucrados en este tipo de producción.

Respecto a los tipos de cultivos, el 75% de los habitantes se dedica a actividades agrícolas. De este grupo, el 42% cultiva especies perennes, destacándose el cacao (41%), los cítricos (29%), frutales (23%) y otros (7%). Los cultivos de ciclo corto representan el 58% de las actividades agrícolas, siendo el maíz el principal cultivo (63%), seguido de otros cultivos (18%), granos (15%) y hortalizas (4%), como se muestra en la figura 2.

Figura 2

Tipos de cultivos

Nota. La figura muestra los tipos de cultivos: a) principales cultivos de ciclo perenne; b) principales cultivos de ciclo corto. Fuente: elaboración propia a partir de la aplicación del instrumento.

Manabí es la segunda provincia de Ecuador con mayor superficie de cultivo de cacao, alcanzando 105,480 hectáreas sembradas (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2021). La producción de cacao constituye la principal fuente de ingresos para numerosas familias y es considerada un producto representativo en varios cantones. Del total cultivado, el 52% corresponde a monocultivo, mientras que el 48% se cultiva en asociación con otras especies (INIAP, 2018).

Es relevante señalar lo indicado por Lucero (2020), quien menciona que, en la provincia de Manabí, los cultivos agrícolas más destacados incluyen el plátano y la palma africana como cultivos perennes, mientras que el maíz duro seco y el arroz representan ejemplos de cultivos transitorios.

En el ámbito pecuario, Manabí destaca al superar ampliamente al resto de las provincias, duplicando su producción. Asimismo, el cultivo de maíz es una fuente clave de ingresos y empleo para la sociedad manabita, con aproximadamente el 26.8% de su superficie agrícola dedicada a esta especie, lo que representa cerca de 90 mil hectáreas (Palacios, 2023). En 2017, esta producción alcanzó más de 357 mil toneladas, evidenciando rendimientos notablemente altos.

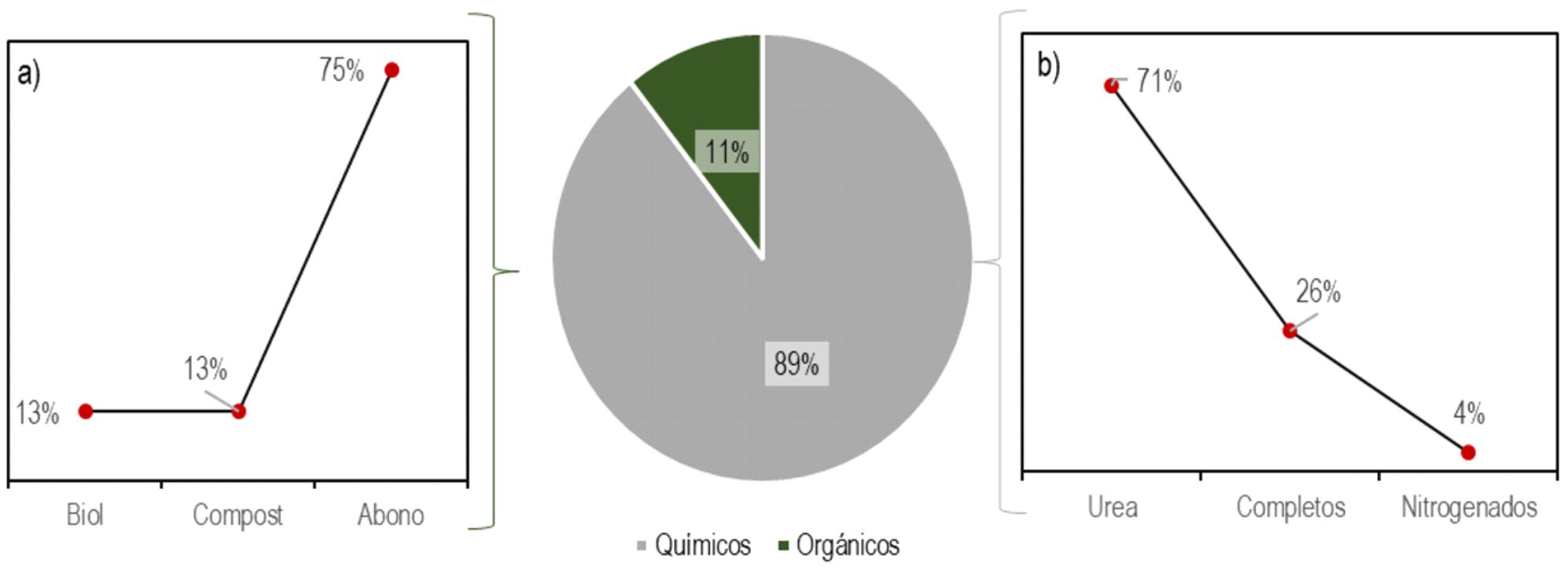

En relación con los productos aplicados a los cultivos, el 85% de los habitantes emplea insumos de origen químico, siendo la urea la más utilizada (71%), seguida por los abonos completos (26%) y compuestos nitrogenados (4%). En cuanto al 11% que opta por productos orgánicos, el abono es el más usado (75%), mientras que el compost y el biol son empleados por un 13% cada uno (figura 3). La preferencia por productos químicos en las actividades agroproductivas responde a su efectividad en el control rápido y eficaz de plagas y enfermedades. Sin embargo, como señalan Bravo y Moreira (2023), el uso indiscriminado de estos productos puede ocasionar daños significativos.

Figura 3

Productos empleados en los cultivos

Nota. La figura muestra los productos empleados en los cultivos: a) orgánicos; b) químicos. Fuente: elaboración propia a partir de la aplicación del instrumento.

Otros hallazgos sobre una caracterización realizada en Puerto La Boca y Cantagallo, en el cantón Jipijapa, evidencian el uso indiscriminado de plaguicidas, fungicidas y herbicidas (Gabriel et al., 2023). En contraste, Pérez y Caballero (2021) señalan que el control biológico de plagas no genera efectos colaterales adversos, presenta una baja resistencia por parte de las plagas y previene la aparición de plagas secundarias. Por otro lado, el uso de productos orgánicos es aún muy limitado, siendo el abono el principal representante, lo cual se debe en parte a su mayor costo, ya que requiere una considerable cantidad para satisfacer las necesidades de las plantas. No obstante, según Loor y Proaño (2022) y Bustamante y Paragua (2022), el uso de abonos mejora la calidad del producto y resulta beneficioso tanto para el suelo como para el medio ambiente.

La frecuencia predominante de riego en la zona es anual (76%), coincidiendo con la temporada de lluvias estacionales que los agricultores suelen esperar para iniciar el cultivo. Un 13% de los encuestados indicó realizar el riego semanalmente, un 8% lo hace de forma quincenal y el 3% restante reportó riego mensual. En cuanto a las fuentes de agua utilizadas, la principal es la lluvia, estrechamente vinculada con la temporada de lluvias; además, un 26% emplea agua de pozo, un 14% utiliza agua de río, y un 2% accede al sistema Carrizal Chone (figura 4).

Figura 4

Frecuencia de riego y fuentes de agua

Nota. La figura muestra: a) Frecuencia de riego; b) fuentes de agua. Fuente: elaboración propia a partir de la aplicación del instrumento.

La evidencia recopilada sugiere que la frecuencia de riego más común entre los agricultores encuestados es anual. Esto concuerda con la idea planteada por Pérez y Domínguez (2024) de que “el consumo de agua de una planta está estrechamente ligado a su especie y variedad que se trate y de la edad o desarrollo que haya alcanzado” (p. 77).

La variabilidad en la frecuencia de riego puede atribuirse a las características específicas de los cultivos en la región de Manabí y a sus requisitos hídricos particulares. Además, los suelos de esta región presentan condiciones favorables para la agricultura. Según Vélez et al. (2021), aproximadamente el 56% de los suelos manabitas no requieren ajustes significativos para implementar sistemas de riego, lo que indica una capacidad de retención de agua ya adecuada para satisfacer las necesidades de los cultivos.

Por otra parte, debido a la gran cantidad de personas que realizan cultivos donde su periodicidad de riego es cada año, la fuente principal de abastecimiento de agua son las lluvias ya que es en época lluviosa donde realizan este tipo de cultivos, sin embargo, el porcentaje restante hace uso de agua de pozo y ríos, este patrón de uso coincide con hallazgos previos, como lo destacado por Vélez et al. (2021) quienes encontraron en su investigación en la parroquia Lodana que la mayoría de los agricultores obtienen agua para riego principalmente del río, seguido por el agua del canal que atraviesa la zona y una parte de la muestra se dedica exclusivamente a la actividad agrícola durante la época de lluvias.

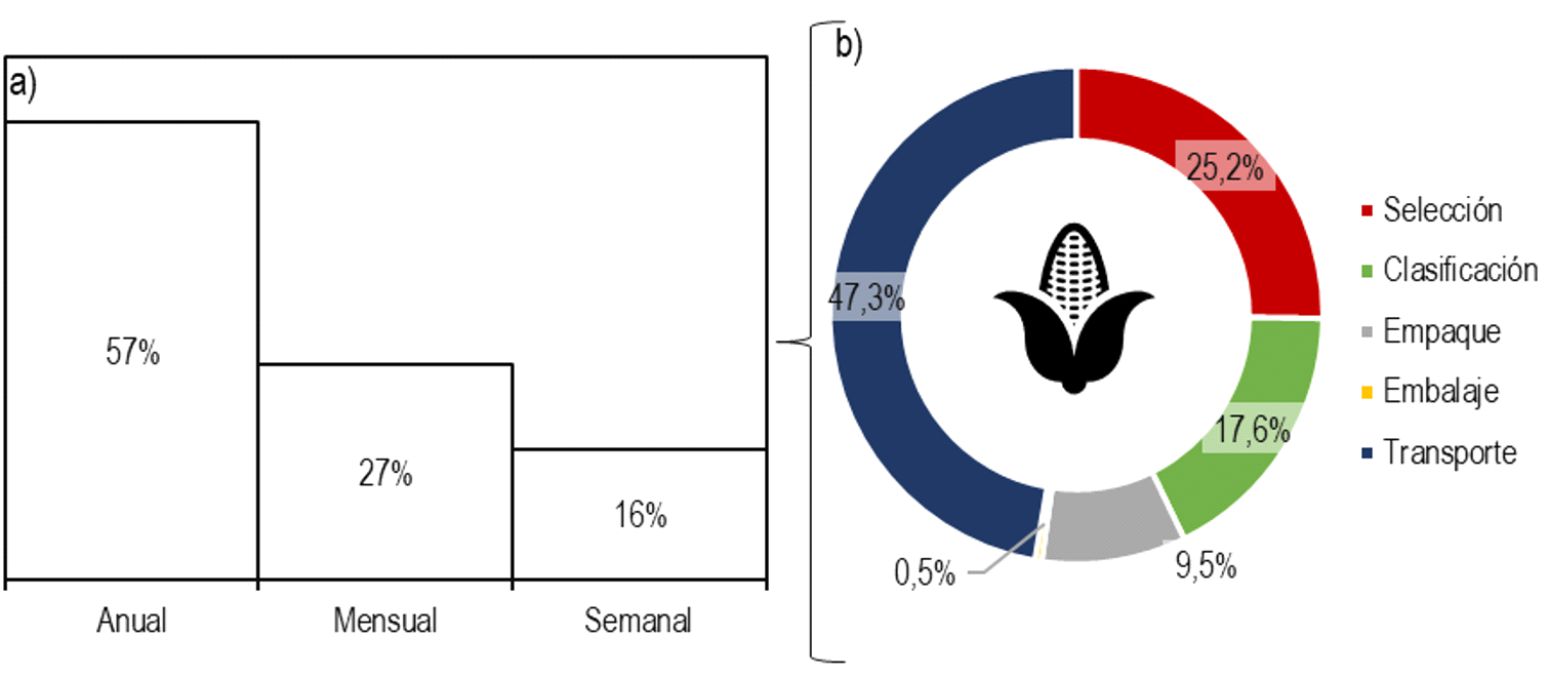

Por otra parte, la periodicidad de cosecha más común es anual (57%); sin embargo, el 27% de los encuestados señaló que cosecha mensualmente, mientras que el 16% indicó realizar la cosecha semanalmente. Entre las actividades de postcosecha destacan el transporte (47,3%), la selección (25,2%), la clasificación (17,6%), el empaque (9,5%) y el embalaje (0,5%), como se muestra en la figura 5.

La periodicidad de cosecha juega un papel crucial en los sistemas agroproductivos puesto que determina el ritmo de producción y el flujo de ingresos para los agricultores, ya que define cuándo pueden cosechar y comercializar sus cultivos. De acuerdo con Palacios (2023) una cosecha regular y predecible permite una planificación más eficiente de las actividades agrícolas y financieras, lo que ayuda a garantizar la estabilidad económica tanto para los agricultores como para las comunidades agrícolas en general.

Figura 5

Periodicidad de la cosecha y actividades postcosecha

Nota. La figura muestra: a) Periodicidad de la cosecha; b) Actividades postcosecha. Fuente: elaboración propia a partir de la aplicación del instrumento.

El 92% de los habitantes encuestados afirmó pertenecer a algún tipo de organización agrícola o campesina, lo que evidencia la significativa presencia de estas agrupaciones en la zona de estudio. La identificación de los principales problemas del sector muestra una jerarquía decreciente, donde los precios bajos representan la mayor preocupación (65%), seguidos por problemas de comercialización (21%), degradación del suelo (11%), exceso de extracción de agua (2%) y reducción de la diversidad genética (1%). Estos datos se ilustran en la Figura 6.

Figura 6

Principales problemas del sector agrícola

Nota. La figura muestra los principales problemas del sector agrícola. Fuente: elaboración propia a partir de la aplicación del instrumento.

La participación en organizaciones agrícolas, como señalan Analuisa et al. (2020), busca principalmente mejorar las condiciones socioeconómicas de las poblaciones locales y los territorios agrícolas en general. Sin embargo, el sector enfrenta un desafío crucial: la caída de los precios agrícolas, que afecta directamente la capacidad de los productores para cubrir sus costos de producción, generando pérdidas financieras significativas y un efecto dominó en toda la cadena productiva. Rezabala y Felipe (2024) añaden que, en la provincia de Manabí, los productores agrícolas deben lidiar con desafíos adicionales como la gestión inadecuada de recursos económicos y la falta de formalidad en el registro contable. Estas dificultades agravan el impacto de la caída de precios y obstaculizan el desarrollo sostenible del sector agrícola en la región.

La caracterización de las actividades pecuarias en el sector avícola revela que solo el 32% de la muestra trabaja con aves. Dentro de este grupo, el principal tipo de producción es mixta (52%), seguida de la producción de huevos (31%) y la producción de carne (17%). La cantidad más común de aves es de entre 10 y 50 ejemplares (67%), y la frecuencia semanal de producción de huevos se sitúa mayormente entre 0 y 20 unidades (50%). Los problemas identificados incluyen precios bajos (43%), dificultades de comercialización (24%), altos costos de suministros (18%), enfermedades y plagas (9%) y, en menor medida, la degradación de la tierra (6%), como se observa en la figura 7.

Figura 7

Tipo de producción de aves, cantidad de aves, producción semanal de huevos, y principales problemas identificados

Nota. La figura muestra los principales problemas del sector agrícola. Fuente: elaboración propia a partir de la aplicación del instrumento.

En el estudio llevado a cabo por Mero et al. (2022) que se enfocó en caracterizar la actividad pecuaria en el cantón Olmedo, se reveló un hallazgo destacado: un considerable porcentaje (72%) de la población local está involucrada en la cría y manejo de aves. Adicionalmente, los autores antes citados manifiestan que, este dato, al ser sometido a un análisis de veracidad y fiabilidad, condujo a la obtención de una correlación positiva entre las variables investigadas, alcanzando un valor de 0.723. A pesar de que el porcentaje de personas que se dedican a esta actividad productiva, a nivel de Manabí, es un poco bajo, Navas (2020) plantea que la provincia de Manabí, destacada como uno de los principales centros agrícolas y ganaderos del país, juega un papel importante en el desarrollo del sector avícola gracias a su ubicación geográfica y clima propicio. Las condiciones de humedad y temperatura, junto con sus extensas áreas rurales, la convierten en un lugar óptimo para la cría y venta de aves de corral. Esta actividad no solo abastece la demanda local, sino que también facilita el transporte y comercialización hacia otras provincias del Ecuador.

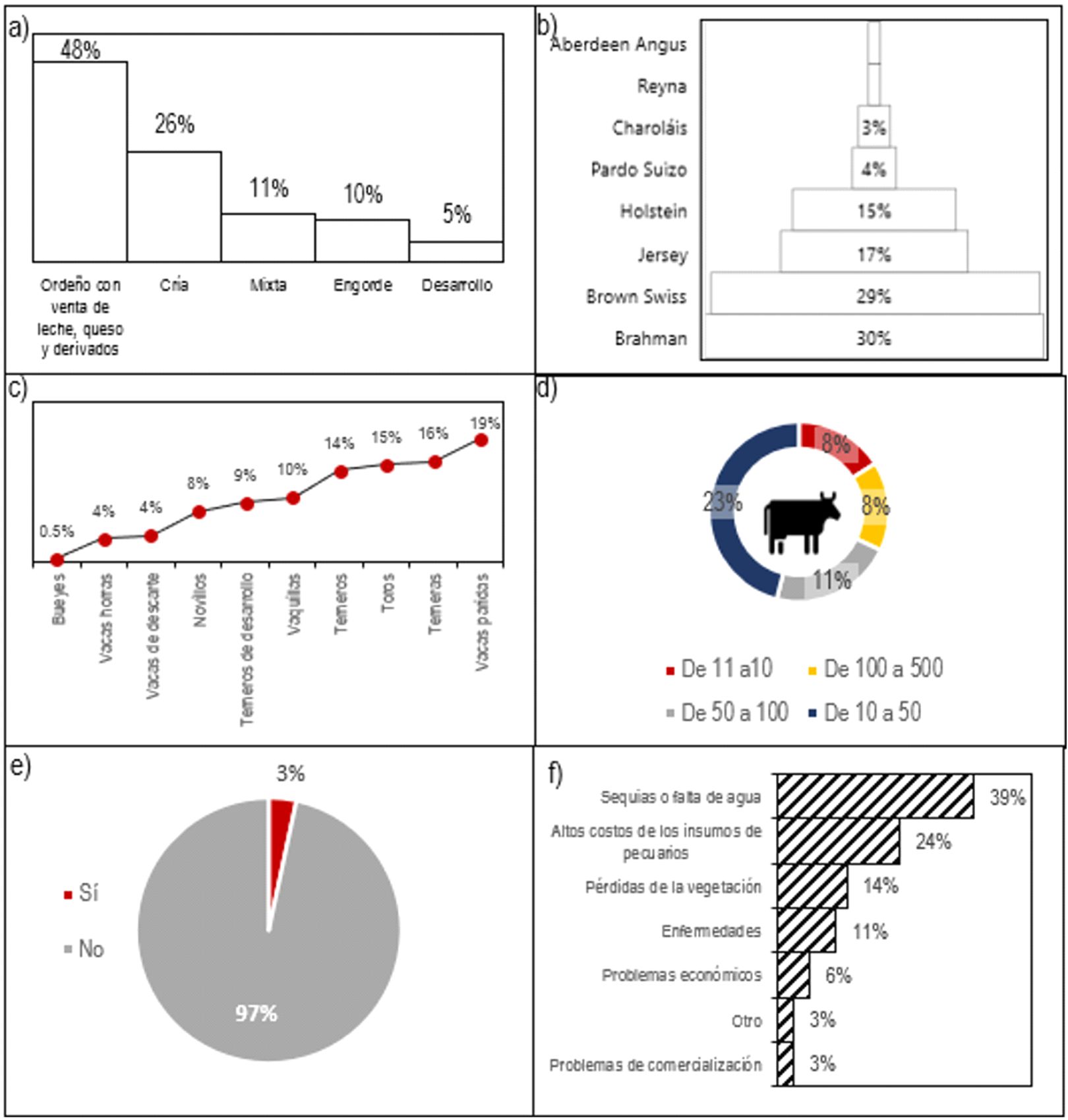

El 34% de los encuestados trabaja en la producción bovina. De estos, el 48% se dedica a la producción de leche con venta de productos como leche, queso y otros derivados; el 26% se orienta a la cría; un 11% mantiene una producción mixta; el 10% se centra en el engorde, y el 5% destina los animales al desarrollo. Las principales razas de ganado identificadas son Brahman (30%), Brown Swiss (29%), Jersey (17%), Holstein (15%), Pardo Suizo (4%), Charoláis (3%), y en menor proporción Reyna y Aberdeen Angus, con un 1% cada una. La distribución por categorías muestra que predominan las vacas (19%), seguidas de terneras (16%), toros (15%), terneros (14%), vaquillas (10%), terneros en desarrollo (9%), novillos (8%), vacas de descarte (4%), vacas en horas de ordeño (4%) y bueyes (0,5%).

El tamaño predominante de los hatos bovinos en la zona de estudio oscila entre 10 y 50 animales (23%), lo que podría explicar la baja afiliación a organizaciones ganaderas (solo el 3%). La sequía o falta de agua (34%) es el principal desafío que enfrenta este sector, seguido por los altos costos de los insumos pecuarios (24%), la pérdida de vegetación (14%), las enfermedades (11%), los problemas económicos (6%) y los problemas de comercialización (3%) (Figura 8).

La relevancia de la ganadería en Manabí se respalda en su posición como la cuarta provincia con mayor extensión de tierras dedicadas a esta actividad en Ecuador (Taipe et al., 2022). Además, Manabí ocupa el tercer lugar en cantidad de cabezas de ganado, albergando aproximadamente el 20,78% del total nacional, lo que equivale a 939,819 cabezas de ganado bovino.

Figura 8

Tipo de producción de bovinos; raza de los bovinos; categorización de los bovinos; cantidad de animales; individuos que pertenecen a una organización ganadera; y principales problemas identificados

Nota.La figura muestra: a) Tipo de producción de bovinos; b) Raza de los bovinos; c) Categorización de los bovinos; d) Cantidad de animales; e) Individuos que pertenecen a una organización ganadera; f) Principales problemas identificados. Fuente: elaboración propia a partir de la aplicación del instrumento.

La producción bovina en la zona se centra principalmente en el ordeño, actividad que representa un importante aporte a la economía local y nacional. Según el INEC – ESPAC (2020), en el año 2019, la provincia de Manabí alcanzó una producción diaria de leche de vaca de 820,359 litros, provenientes de 194,648 vacas ordeñadas. Esta cifra representó aproximadamente el 19.53% del total de la producción nacional. Sin embargo, en el año 2020, se observó una leve disminución en la producción, con un volumen diario de 668,215 litros y 189,087 vacas ordeñadas. El destino de la producción lechera en Manabí se divide en tres sectores principales: a) Elaboración de quesos artesanales en fincas (80%), esta actividad tradicional representa una fuente de empleo e ingresos para muchas familias rurales. b) Venta a empresas procesadoras de leche (10%), tanto formales como informales, estas empresas transforman la leche en productos lácteos como yogurt, mantequilla y quesos industriales y c) Autoconsumo (10%), las familias productoras destinan una parte de la leche para su propio consumo.

En este contexto, es preocupante que el diseño de la infraestructura de las unidades productivas no asegure condiciones adecuadas para el bienestar e higiene de las vacas. En la mayoría de las fincas (60%), no hay suficiente agua disponible para la explotación, y además, no se implementan medidas adecuadas para garantizar una limpieza efectiva (Zambrano et al., 2022).

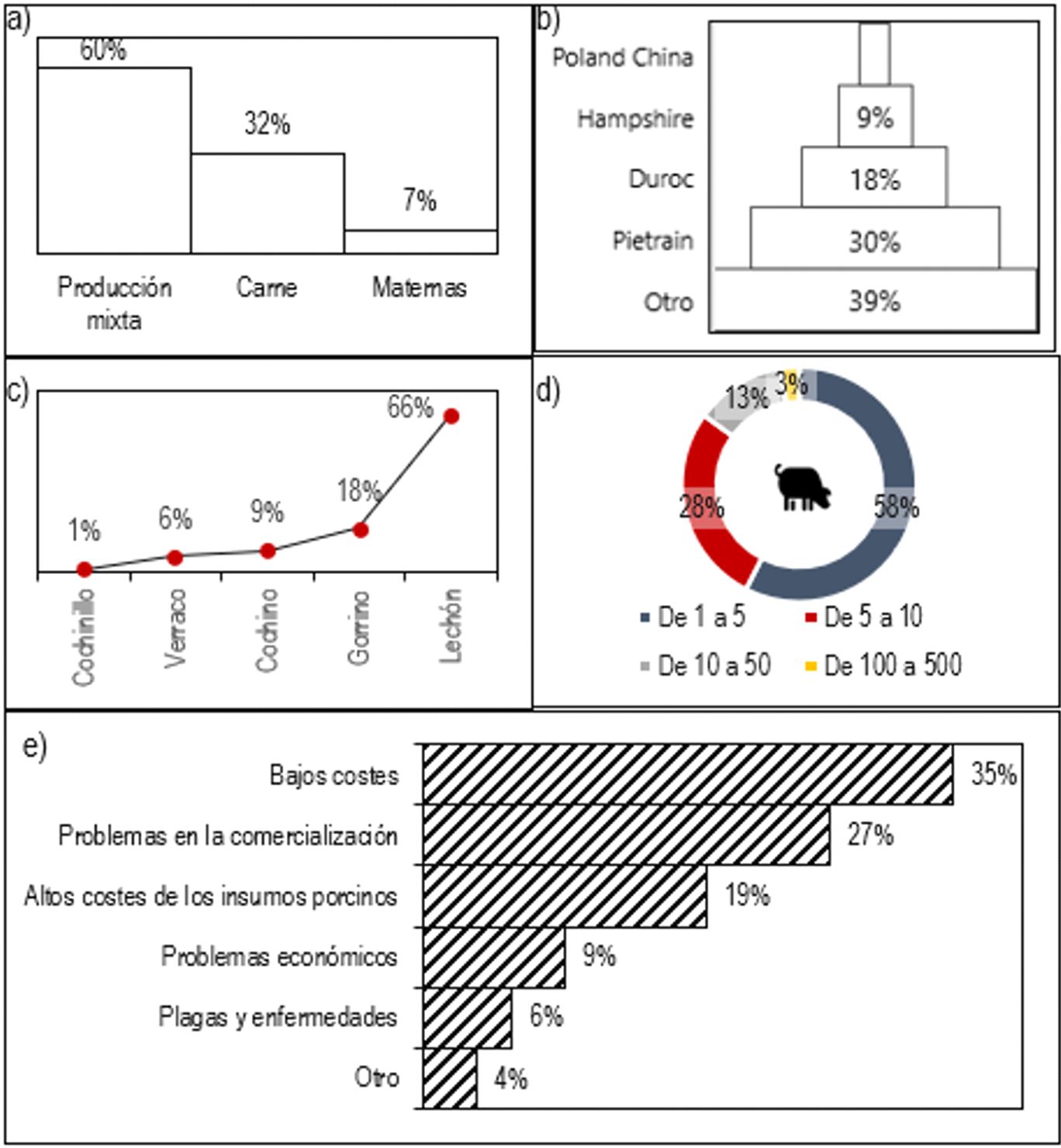

Un 29% de encuestados trabaja con porcinos, el tipo de producción es mixto (60%), carne (32%) y maternas (7%); la raza de los animales corresponde a otro en 39 % (incluidos cruces y criollos), Pietrain (30%), Duroc (18%), Hampshire (9%) y Poland China (4%); la categorización de cerdos corresponde a lechón (66%), gorrino (18%), cochino (9%), verraco (6%) y cochinillo (1%); el 58% de los productores mantienen de 1 a 5 animales y entre los problemas destacan: bajos costes, problemas en la comercialización, altos costes de los insumos porcinos, problemas económicos, plagas y enfermedades, entre otros (figura 9). Es de indicar que ningún productor pertenece a una organización porcina.

Figura 9

Tipo de producción de porcinos, raza de los porcinos, categorización de los porcinos; cantidad de animales, y principales problemas identificados

Nota. La figura muestra los principales problemas del sector agrícola. Fuente: elaboración propia a partir de la aplicación del instrumento.

Un porcentaje significativo de los encuestados se dedica a la producción porcina, predominando los sistemas mixtos que crían cerdos tanto para la producción de carne como para la reproducción. Según Anzúles (2023), esta actividad se concentra en pequeños productores, y la provincia genera aproximadamente 29,753 cabezas de ganado porcino, lo que representa el 30% de la producción nacional. Al igual que en otros sistemas productivos, en la producción porcina también se enfrentan desafíos como los altos costos de producción, el declive económico y la aparición de enfermedades. Montesdeoca (2022) coincide en que las principales problemáticas de esta línea de producción es la falta de una infraestructura adecuada, la falta de tecnologías y estudios técnicos y climas inadecuados.

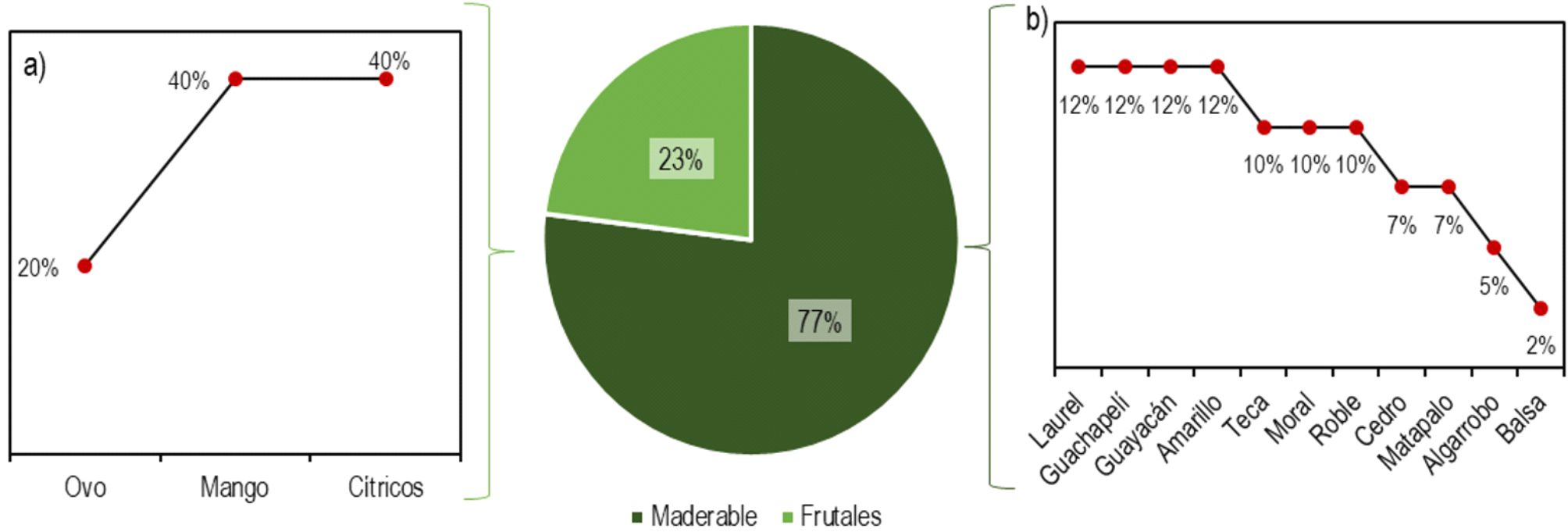

En el área de la silvicultura, apenas un 9% de la muestra indicó realizar prácticas de producción agroforestal. El 77% de ellos cultiva especies maderables, siendo las principales: laurel (12%), guachapelí (12%), guayacán (12%) amarillo (12%), teca, moral (10%) roble (10%), cedro (7%), matapalo (7%), balsa (2%); el 23% cultiva especies frutales: cítricos (40%), mango (40%) y ovo (20%) (figura 10).

Figura 10

Especies frutales en agroforestería y especies maderables en agroforestería

Nota.La figura muestra: a) Especies frutales en agroforestería; b) Especies maderables en agroforestería. Fuente: elaboración propia a partir de la aplicación del instrumento.

La escasa participación de los habitantes en el área de silvicultura se debe a que esta actividad es considerablemente más lenta en comparación con otras prácticas agroproductivas. Asimismo, Kashwan y Holahan (2021) señalan que la falta de conocimiento constituye una barrera significativa para la adopción de la silvicultura comunitaria. Un estudio realizado por Sanabria y Asprilla (2023) reveló que, a pesar de contar con recursos maderables, los propietarios de fincas obtienen solo una pequeña proporción del valor de la madera una vez que esta es extraída.

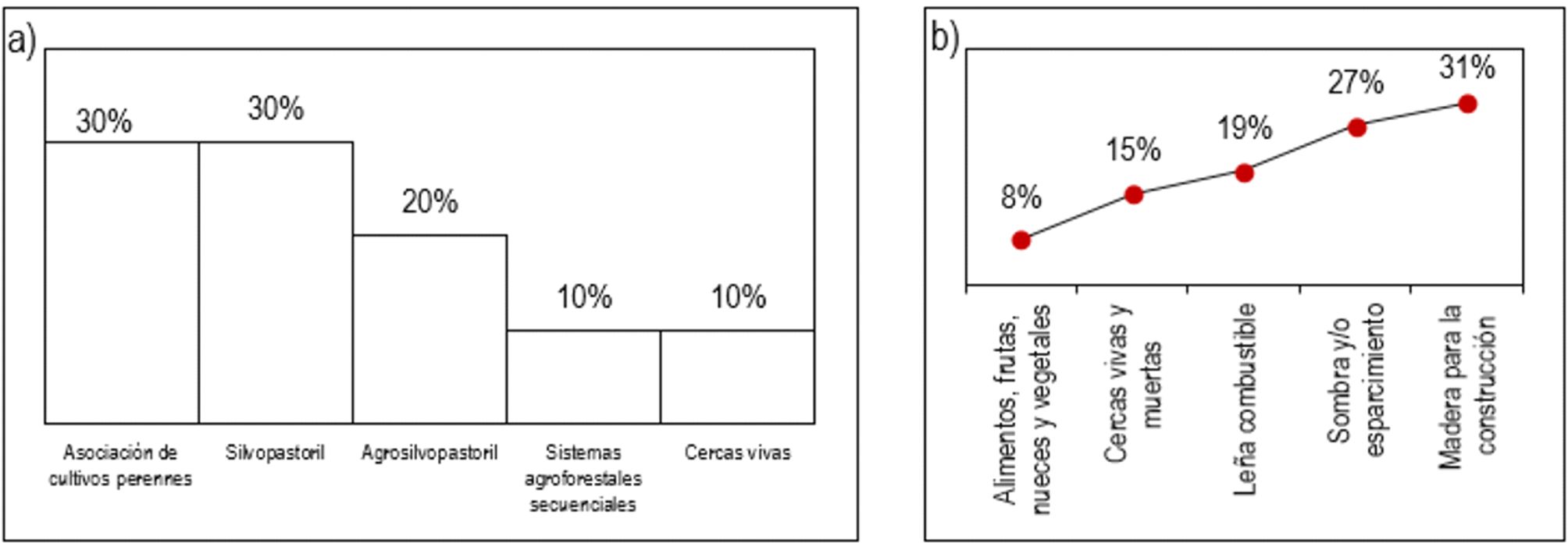

Los tipos de sistemas son asociación de cultivos perennes (30%) y silvopastoril (30%), agrosilvopastoril (20%), sistemas agroforestales secuenciales (10%) y cercas vivas (10%). Como productos de esta práctica, los agricultores obtienen: madera para la construcción (31%), sombra y/o esparcimiento (27%), leña combustible (19%), cercas vivas y muertas (15%), alimentos, frutas, nueces y vegetales (8%), tal como se presenta en la figura 11.

Figura 11

Tipos de sistemas de silvicultura y principales productos obtenidos

Nota.La figura muestra: a) Tipos de sistemas de silvicultura; b) Principales productos obtenidos. Fuente: elaboración propia a partir de la aplicación del instrumento.

En la zona se observa una diversidad de sistemas agrícolas, con predominio de las asociaciones de cultivos perennes y sistemas silvopastoriles; sin embargo, la población dedicada a estas actividades representa un porcentaje reducido. Según datos de la Corporación Financiera Nacional (CFN, 2020), la participación de empresas en el sector silvicultor en Manabí es de apenas el 4%, en contraste con Guayas, que lidera con un 55%.

Los hallazgos indican que la provincia de Manabí cuenta con una diversidad agroproductiva notable, sustentada en una amplia variedad de cultivos, tales como cacao, arroz, banano, maíz, frutas tropicales y especies maderables, los cuales representan fuentes importantes de subsistencia. Además, se destacan otras actividades como la ganadería, avicultura, porcicultura y silvicultura, que también contribuyen al dinamismo económico de la región. El desarrollo del país ha estado estrechamente vinculado con el de Manabí, donde la agricultura es la principal actividad económica. La provincia cuenta con 1'583.000 hectáreas de tierra cultivada, lo que representa el 84% de su superficie y el 13% de las tierras agrícolas del país (Pinargote et al., 2019).

La agricultura actual se caracteriza por la convergencia de procesos ambientales, económicos, sociales, cuya sinergia rebasa espacial y temporalmente a las unidades de producción. Es así que para comprender el comportamiento de los sistemas productivos en la provincia de Manabí es necesario también comprender los mercados y las políticas agrícolas, entre otros factores del entorno donde están inmerso (Guillén et al., 2023). Esto implica que se asuma una mirada desde la totalidad organizada de los sistemas agrícolas, dejando de lado el análisis tradicional que no responde a la complejidad de este sistema.

Desde esta mirada, las problemáticas identificadas en los sistemas agroproductivos evidencian la necesidad de adoptar tecnologías y prácticas agropecuarias modernas para mejorar la productividad y sostenibilidad. Entre estas se incluyen el uso de semillas mejoradas, técnicas de manejo integrado de plagas y enfermedades, sistemas de riego eficientes y prácticas de conservación del suelo. De esta manera, no solo se puede aumentar la eficiencia de producción, sino también reducir el impacto ambiental y mejorar los ingresos de la población dedicada a estas actividades. Industrializar la agricultura permitirá impulsar un mejor aprovechamiento de la riqueza agrícola de Manabí, mejorando sus cosechas, que suelen perderse cuando son abundantes y escasean en tiempos de sequía.

La productividad no solo depende de aspectos técnicos y ambientales sino también de elementos socioculturales, económicos y políticos, que representan factores más limitantes en las unidades de producción investigadas (Bravo-Medina et al., 2017). Si bien Manabí enfrenta desafíos como la falta de infraestructura rural, la baja adopción de tecnología por parte de los pequeños productores y los impactos del cambio climático también presenta oportunidades para el desarrollo del sector agroproductivo. Estas incluyen el desarrollo de cadenas de valor agrícolas, la diversificación de productos, la promoción del turismo agroecológico y la integración de sistemas agroforestales.

Conclusiones

Este estudio encontró que la provincia de Manabí destaca por una notable diversidad agroproductiva que impulsa su economía. Los cultivos de cacao, arroz, banano, maíz y frutas tropicales, junto con actividades ganaderas, avícolas, porcinas y de silvicultura, representan los pilares del desarrollo agrícola de la región, brindando sustento a numerosas familias. Sin embargo, la infraestructura y el acceso a tecnología avanzada aún son insuficientes, limitando el rendimiento y la competitividad, especialmente entre los pequeños productores.

Otro aspecto relevante es la sostenibilidad, ya que se identificaron problemas ambientales como la degradación de suelos, el uso excesivo de agroquímicos y el manejo inadecuado del agua. Estos factores amenazan la viabilidad de la producción en el largo plazo. Ante esto, el estudio recomienda promover prácticas de manejo sostenible, como el uso de productos orgánicos y técnicas de conservación de suelos, para preservar los recursos naturales.

La investigación también pone de manifiesto la baja participación de los agricultores en asociaciones y mercados de valor agregado, lo cual restringe la rentabilidad de sus productos y su acceso a mejores oportunidades comerciales. Fortalecer las organizaciones locales y ofrecer capacitación en comercialización y manejo empresarial podría ser una vía para mejorar la estabilidad económica de los productores de la región.

Finalmente, el estudio subraya la necesidad de fomentar la innovación tecnológica y brindar asistencia técnica que optimice los procesos productivos y diversifique las fuentes de ingresos. La colaboración con instituciones de investigación y organismos de cooperación internacional puede desempeñar un papel importante en el fortalecimiento de capacidades locales, potenciando el desarrollo de estrategias efectivas de fomento agropecuario.

Fuente de financiamiento

Esta investigación fue financiada por los autores.

Contribución de los autores

J.R.M.S.: lideró el diseño y ejecución de la investigación, incluyendo la selección de los cantones de estudio, la elaboración de los instrumentos de recolección de datos, la supervisión del trabajo de campo y el análisis de los resultados.

X.C.Z.C.: colaboró en el diseño y ejecución de la investigación, incluyendo la elaboración de los instrumentos de recolección de datos, la realización de entrevistas y encuestas, y el análisis de los resultados.

Conflicto de Interés

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.

Referencias bibliográficas

Analuisa, I., Guerrero, J., Fernández, J., & Rodríguez, O. (2020). Caracterización socioeconómica del agricultor maicero en la Provincia de Manabí mediante técnica de análisis multivariables. Podium, (38), 1-16. https://doi.org/10.31095/podium.2020.38.1

Aveiga, A., Pinargote, C., Peñarrieta, F., Teca, J., & Alcántara, F. (2023). Adsorption of Mercury and Zinc in Agricultural Soils by Sphagneticola trilobata. Inżynieria Ekologiczna, 23(3), 230–235. https://doi.org/10.12911/22998993/146115

Bravo, I., & Moreira, R. (2023). Uso de agroquímicos en agroecosistemas de la parroquia Colón del Cantón Portoviejo [Tesis de grado, Universidad Estatal de Manabí]. https://repositorio.unesum.edu.ec/bitstream/53000/5324/1/BRAVO%20CASQUETE%20IRENIA%20TRINIDAD%20-%20MOREIRA%20MOREIRA%20ROSA%20MAR%C3%8DA.pdf

Bravo, C., Marín, H., Marrero, P., Ruiz, M., Torres, B., Navarrete, H., & Changoluisa, D. (2017). Evaluación de la sustentabilidad mediante indicadores en unidades de producción de la provincia de Napo, Amazonia Ecuatoriana. Bioagro, 29(1).23-36. https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-33612017000100003

Bustamante, N., & Paragua, M. (2022). Impactos de la contaminación de microcuencas en Huánuco sobre la calidad de vida de los pobladores. Investigación Valdizana, 16(1), 17–26. https://doi.org/10.33554/riv.16.1.983

Capa, L., Herrera, A., & Herrera, A. (2021). Potencialidades productivas en la zona 7 Ecuador, una estrategia sostenible. Revista Universidad y Sociedad, 13(3), 144-149. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202021000300144

Chuncho, L., Uriguen, P., & Vivanco, N. (2021). Ecuador: análisis del desarrollo del sector agropecuario e industrial en el periodo 2000-2018. Revista Científica y Tecnológica UPSE, 8(1), 08-17. https://incyt.upse.edu.ec/ciencia/revistas/index.php/rctu/article/view/547/502

Cobeña, H., Solórzano, C., Velásquez, F., & Villafuerte, C. A. (2023). Pasivos ambientales, un análisis de importancia. Caso comunidad San Miguel de Saram-pión, Bolívar – Ecuador. Investigación Valdizana, 17(2), 61–67. https://doi.org/10.33554/riv.17.2.1705

Corporación Financiera Nacional (CFN). (2020). Ficha Sectorial: Silvicultura y Extracción de Madera. Autor. https://www.cfn.fin.ec/wp-content/uploads/downloads/biblioteca/2020/ficha-sectorial-4-trimestre-2020/FS-Silvicultura-4T2020.pdf

Drouet, A., Pérez, T., Cruz, O., Salguero, Z., Fernández, L., & Del Pozo, P. (2023). Caracterización de los sistemas agro-productivos de la parroquia Colonche, provincia de Santa Elena, Ecuador. Pastos y Forrajes, 46, e10. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03942023000100010

Freile, I., Intriago, A., Santana, N., & Vera, D. (2023). La producción de cacao en la provincia de Manabí: Un enfoque de cadena de valor. Polo del Conocimiento, 8(5), 166-185. https://doi.org/10.23857/pc.v8i5

Gabriel, J., Ávila, J., Ayón, F., Morán, J., Álvarez, A., & Flores, H. (2023). Utilización de plaguicidas por agricultores en Puerto La Boca, Manabí. Una reflexión sobre sus posibles consecuencias. Journal of the Selva Andina Biosphere, 11(1), 2-17. https://doi.org/10.36610/j.jsab.2023.110100044

Gobierno de Manabí. (2021). Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Manabí 2030. Autor. https://www.manabi.gob.ec/wp-

Guillén, S., Urdaneta, F., & Portillo, E. (2023). Tipificación socioproductiva de los agroecosistemas de producción de cacao de Manabí, Ecuador. Agroalimentaria. Vol. 29, Nº 56; enero-junio 2023. http://erevistas.saber.ula.ve

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2018). Metodología de la investigación, 6ta ed. McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. México.

INIAP - Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias. (2018). Informe técnico Anual 2018. Portoviejo, Ecuador: INIAP

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC (2020). Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC). (2020). Vacas Ordeñadas, Producción y Destino de la Leche. Información Producción Pecuaria. http://sipa.agricultura.gob.ec/index.php/sipa-estadisticas/estadisticas-productivas

Kashwan, P., & Holahan, R. (2021). Nested governance for effective REDD+: Institutional and policy arguments. The Commons Journal, 8(2), p.554-575.DOI: https://doi.org/10.18352/ijc.450

Loor, L., & Proaño, V. (2022). Efectividad de la fertilización orgánica en el crecimiento y rendimiento del cultivo de arroz, en la zona de Santa Teresa-Charapotó. [Tesis de grado, ESPAM MFL]. https://repositorio.espam.edu.ec/bitstream/42000/1871/1/TIC_A10D.pdf

Lucero, K. (2020). Manabí, la tierra más fértil del país donde la pobreza aún golpea. Revista Gestión Digital. https://revistagestion.ec/economia-y-finanzas-analisis/manabi-la-tierra-mas-fertil-del-pais-donde-la-pobreza-aun-galopa/

Mero, U., Baduy, A., & Cárdenas, E. (2022). Producción avícola y su incidencia en el desarrollo económico del cantón Olmedo, Provincia de Manabí. Journal Business Science, 3(2), 43-61. https://revistas.uleam.edu.ec/index.php/business_science

Ministerio de Agricultura y Ganadería. (2021). Boletín situacional. Cultivo de cacao. Quito, Ecuador: Ministerio de Agricultura y Ganadería, Boletín 7.

Montesdeoca, I. (2022). Mejoras en los procesos de producción para la crianza de cerdos en la granja Monpal ubicada en el Cantón Baba. [Tesis de posgrado, Universidad Salesiana]. https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/23206/1/UPS-GT003923.pdf

Navas, W. (2020). Análisis de gestión de costos y su incidencia rentabilidad de la avícola Bryan del cantón Jipijapa en el 2020. [Tesis de pregrado, Universidad San Gregorio de Portoviejo]. http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1977

Padilla, R. (2013). Sistemas de innovación en Centroamérica Fortalecimiento a través de la integración regional. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Santiago de Chile; febrero de 2013. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/12a7785a-6f44-4ba5-9bd9-311ab58a165c/content

Palacios, N. (2023). Factores de producción como determinantes de la productividad del maíz en la provincia de Manabí. ECA Sinergia, 14(1), 87-96. https://doi.org/10.33936/ecasinergia.v14i1.4178

Pérez, N., & Caballero, R. (2021). Agroecología en Cuba-iniciativas y evidencias innovadoras escalables. La Habana: FAO, MINAG, ACTAF. https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/42cefc2e-d51a-4083-9306-b92f3d60546b/content

Pérez, R., & Domínguez, J. (2024). ¿Cómo regar en Manabí? Una guía para los gestores de riego y agricultores a pequeña escala. Universidad Laica Eloy Alfaro. https://www.researchgate.net/publication/377845169_Como_regar_en_Manabi_Una_guia_para_los_gestores_de_riego_y_agricultores_a_pequena_escala_Ramon_Perez_Leira

Pinargote, V., Posligua, J., & Loor, P. (2019). Manabí: Territorio de producción hacia la industrialización. ¿Cómo aprovechar su productividad? Journal of Science and Research, 4(3), 44-51. https://doi.org/10.5281/zenodo.3280927

Rezabala, Y., & Felipe, P. (2024). Comercialización de productos agrícolas en la economía popular y solidaria de la provincia de Manabí. Mikarimin. Revista Científica Multidisciplinaria, 10(1), 102-121. doi: 10.61154/mrcm.v10i1.3398

Sanabria, J., & Asprilla, J. (2023). Importancia causal de factores del contexto local en el manejo y control de recursos forestales colectivos al noroeste de Colombia. Ciencia Forestal, 33(2), 1-26. https://doi.org/10.5902/1980509870115

Taipe, M., Duicela, L., Solórzano, J., Molina, C., López, Z., Caiza, F., & Aranguren, J. (2022). Realidades de la ganadería bovina en la provincia de Manabí. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 6(4), 311-338. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i4.2588

Vélez, L., Fuentes, M., Moreira, M., & Lucio, L. (2021). Uso hídrico en la producción agrícola de la parroquia Lodana del cantón Santa Ana. Revista Científica Multidiscina, 5(2), 115-128. https://revistas.unesum.edu.ec/index.php/unesumciencias/article/download/251/318/

Zambrano, D., Pinargote, J., & García, R. (2022). Caracterización técnica y productiva del sistema bovino lechero de las ganaderías asociadas del cantón Bolívar de la provincia de Manabí-Ecuador. FAVE Sección Ciencias Veterinarias, e0004. https://doi.org/10.14409/favecv.2022.0.e0004

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons